U

Una tarde de febrero de 1997 paseando por Triana en Las Palmas

de Gran Canaria me encontré con el poeta Olegario Marrero.

Después de tomarnos un café me

invitó a la presentación de un

libro en el Club Prensa Canaria.

Desconocía al autor y su obra

pero al final le acompañé. El libro

se titulaba “Dendron: el país de

los niños” y recogía un cuento

mágico sobre un niño moganero

y una preciosa leyenda sobre

un enorme drago que habitaba

en lo más alto, en los abruptos

paredones orientados al norte de

Mogán.

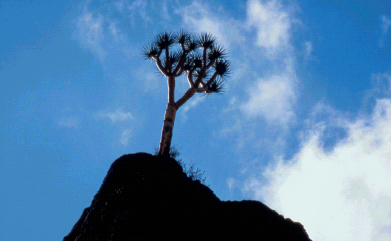

El majestuoso e imponente

árbol ejercía una poderosa

atracción de la que tampoco

podía sustraerse Juan, el niño de

Mogán, pero el ascenso a lo alto

había resultado infructuoso hasta

para los más intrépidos lugareños.

Justo un año antes se habían

localizado por primera vez en

las estribaciones meridionales del

Anti-Atlas, en las gargantas de

Assif Oumarhouz, en lo alto de

los escarpes de Jbel Imzi y de

Adad Medni, una impresionante

población de dragos muy parecidos

a los de Canarias. En el

habla bereber se conoce a estos

dragos con el nombre de “ajgal”

y que significa “el que vive en lo

alto”. Por estas fechas ya empezaban

a despuntar, en las terrinas

de los viveros de Jardín Botánico

Canario Viera y Clavijo,

las primeras plántulas de dragos

recogidas en los escarpes montanos

del sur de Gran Canaria.

Estas plántulas procedían de las

semillas recolectadas por Rafael

Almeida el 2 de diciembre de

1994. Era la primera vez que

se recolectaban semillas de plantas

silvestres de “

Dracaena draco”

en Gran Canaria, plantas que

habían sido dadas a conocer por

Günter Kunkel en 1972 y 1973.

Es como si estos encuentros, asociados

siempre a las zonas altas o

“altares”, se esforzaran en quedar

vinculados a esa mágica atmósfera,

atributo particular de leyendas,

desde donde “Dendron”

adquiere sentido y se manifiesta

como sabio y tierno anciano, que

encuentra en los niños la semilla

para enmendar los desafueros de

la Historia en la Tierra. Rafael

Almeida me había cedido una

parte de las semillas recolectadas

para el Jardín Canario, concretamente

el 28 de junio de 1995,

pero hasta que las plántulas no

adquirieron un cierto desarrollo

no empezamos a sospechar

que se trataba de algo diferente

a

Dracaena draco. Incluso surgió

cierta incertidumbre en los viveros

del Jardín Botánico, ya que

allí había otros grupos de plántulas

de otras especies o géneros

próximos o parecidos, como

Dracaena ellenbeckiana,

Beaucarnea,

Nolina o

Yucca, y pudieran

haberse mezclado; pero Miguel

Alemán, capataz responsable del

vivero, me insistía en que aquellas

eran las plántulas de las semillas

que yo le había pasado.

Esto sucedía en los primeros

meses de 1997, casi coincidiendo

con mi encuentro con “Dendron”.

Entonces, junto a Rafael

Almeida y Manuel González

(que por aquellas fechas colaboraba

conmigo en otros proyectos),

iniciamos un intenso rastreo

bibliográfico y preparamos un

apretado calendario de visitas a

las distintas localidades donde se

conocían o se pudieran encontrar

ejemplares del drago en

Gran Canaria. Durante los meses

de junio, julio y agosto rastreamos

todo el suroeste de Gran

Canaria, las principales poblaciones

silvestres conocidas en la

isla de Tenerife: barrancos de

Masca, del Infierno y Badajoz,

roque de las Ánimas, estribaciones

de Anaga y los acantilados

por encima de Los Silos y Buenavista;

y de igual modo se recogió

material de diversos grupos

en la isla de La Palma. El 19 de

agosto de 1997 estábamos trepados

en un andén, en los abruptos

paredones orientados al norte,

por encima de Mogán. Una

majestuosa planta de erizadas

hojas se adosaba al risco, inaccesible,

por encima de nosotros,

y debo confesar que el

ambiente era realmente mágico.

Desde los primeros encuentros

con los dragos del suroeste de

Gran Canaria nos dimos cuenta

de que con sólo disponer de

unas pocas hojas, que con relativa

facilidad se podían recoger

al pie de los acantilados donde

crecían las plantas, podíamos distinguir

sin lugar a dudas, los

dragos silvestres de esta Isla de las

de dragos comunes. Las plantas

de Gran Canaria mostraban, de

igual manera que las plántulas del

vivero, las hojas muy aguzadas

hacia el extremo y con superficie

muy acanalada, además del constante

color verde grisáceo en la

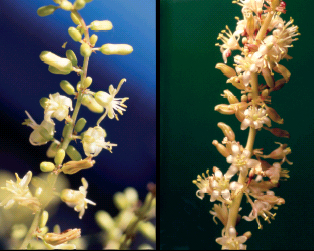

planta. Pero para una descripción

botánica aceptable necesitábamos

conocer la estructura

de la inflorescencia, así como la

forma de la flor y de los frutos.

Hasta el 20 de julio de 1997

no localizamos ningún drago en

flor. Justo ese día con motivo

de la prospección de las plantas

que crecían en la parte alta del

barranco de Arguineguín, nos

encontramos que el drago que

crece por encima del barranquillo

Andrés presentaba una

ya bien desarrollada inflorescencia,

la única observada ese

año. Inmediatamente nos pusimos

en contacto con un montañero

amigo, Antonio Quintana,

y en dos sucesivos descensos en

“rappel”, esa misma tarde y el

31 del mismo mes, recolectamos

el material necesario para

el estudio botánico y la correspondiente

descripción taxonómica.

De la inflorescencia que

medía casi un metro de largo por

unos 80 centímetros de diámetro,

separamos unas ramitas laterales

que, junto con varias hojas,

habrían de conformar los pliegos

“Tipos” de la nueva especie,

quedando así los escarpes por

encima de barranquillo Andrés

como “

locus classicus”. Entonces

nos encontramos con una nueva

sorpresa: la estructura de la inflorescencia

era completamente distinta

a la de

Dracaena draco, de

forma que mostraba hasta tres

niveles de ramificación (y no dos)

y donde las ramitas laterales se distribuían

por todo el raquis, siendo

más cortas y gráciles. Llegamos

incluso a dudar de si se trataba

de una especie de drago, puesto

que conocíamos otras inflorescencias

de otras especies más

alejadas, como

Dracaena ellenbeckiana,

cuya estructura era muy

similar a la del drago común.

Pero apenas conocíamos nada

sobre este aspecto en las especies

de dragos del entorno del Mar

Rojo, en el este de África. Plantearnos

en aquel momento un

proyecto para visitar tales zonas

resultaba inviable. Implicaba la

recogida de muestras en Sudán,

Eritrea, Somalia, Arabia, Yemen,

Omán y la isla de Socotora,

lo cual desbordaba nuestra disponibilidad

de tiempo y presupuesto.

Además la visita a tales

lugares no garantizaba el éxito

de estar en el lugar oportuno

en el tiempo oportuno, especialmente

para nuestro objetivo

de encontrar inflorescencias; por

otra parte el momento políticosocial

no era el más aconsejable

para excursiones al interior de

tales países, especialmente en el

lado africano. Pero sabíamos que

muchos de estos países habían

sido Protectorados Británicos y

que durante tales periodos los

naturalistas ingleses habrían realizado

numerosas herborizaciones

en tales territorios. Por ello

una visita a los Herbarios de

Londres podría ser suficiente a

nuestros propósitos. La semana

del 19 al 25 de octubre de

1997 visitamos los Herbarios

del Museo Británico y del Real

Jardín Botánico de Kew. En

este último pudimos contemplar

además una planta joven de

Dracaena

schizantha. Tal como esperábamos

encontramos suficiente

material de

Dracaena serrulata de

Arabia, Yemen y Omán, D. schizantha

de Somalia y D. cinnabari

de la isla de Socotora. Sin

embargo de

D. ombet de Egipto,

Sudán y Eritrea, apenas encontramos

el material tipo y en muy

mal estado de conservación. Pero

la rama de inflorescencia disponible

y el hecho de contar con

plantas juveniles cultivadas en

el Jardín Canario, nos permitía

compararla con nuestro material.

La sorpresa fue encontrar

que las especies del entorno del

mar Rojo y la de Arabia presentaban

un tipo de inflorescencia

similar a la de la especie de

Gran Canaria:

Dracaena tamaranae,

como finalmente la llamamos,

pero de la cual diferían por

tener hojas con borde finamente

serrulado, superficie muy gruesa

y escasamente acanalada y por

presentar las ramitas de las inflorescencias

más o menos afieltradas

tomentosas. La especie de

Gran Canaria presenta el borde

de las hojas nítidamente liso y las

ramitas de las inflorescencias glabras

satinadas, además de presentar

la articulación de los pedicelos

en posición distal. Notablemente

diferente a este grupo se muestra

D. cinnabari de Socotora la

cual parece tener mayor afinidad con D. draco, siendo la

especie de drago de aspecto

más robusto y compacto aunque

la especie macaronésica presenta

mayor envergadura. De

esta forma nos encontramos con

una nueva sorpresa: y es que los

dos dragos ahora conocidos para

el noroeste de África y Macaronesia

no parecen relacionados

entre sí, estableciendo una doble

relación biogeográfica entre el

este y el noroeste de África.

Aunque las fluctuaciones climáticas

en el norte de África se han

sucedido desde épocas remotas,

intercalándose épocas lluviosas

con otras más áridas, la desertización

del Sahara actual es relativamente

reciente, acentuándose

desde el Holoceno, en los

últimos 10-20 mil años. Sin

embargo en el registro fósil no se

ha encontrado hasta el momento

ningún indicio de especies de

tipo drago en todo el norte de

África. Los únicos dragos fósiles

de los que tenemos referencias

fueron descritos por Gaston

de Saporta en las últimas décadas

del siglo XIX, para la vertiente

mediterránea francesa, en

los valles de Armisián en Narbona

y Aix en Provenza, los

cuales por presentar hojas planas

están más relacionados con D.

draco o D. cinnabari. En todo

caso parece claro que los dragos

tuvieron en un pasado no demasiado

remoto una distribución

mucho más amplia en ambos

márgenes del mar de Tetis, ocupando

buena parte del actual

área mediterránea y del norte de

África y que las glaciaciones por

un lado y la desertización del

Sahara por otro hayan dado lugar

a la situación precaria actual quedando

las únicas muestras refugiadas

en ambos extremos del

continente africano. El descubrimiento

de poblaciones silvestres

de

Dracaena draco en África,

al sur de Marruecos, e inmediatamente

después el descubrimiento

de

Dracaena tamaranae

para Gran Canaria, y por ahora

exclusiva de esta Isla, con el añadido

de poner en evidencia la

doble disyunción este-oeste, ha

levantado cierto revuelo entre

los botánicos y naturalistas, que

al tiempo de expresar nuevos

horizontes y perspectivas en este

grupo de emblemáticas plantas,

plantean nuevos interrogantes e

incentivan nuevas investigaciones

tanto fitoquímicas, como

moleculares, filogenéticas o biogeográficas. Y es que “Dendron”

sigue fascinando desde

ese entorno entre la leyenda y

la realidad, y muchos, de igual

modo que el niño moganero,

quieren seguir manteniendo esa

relación mágica: entre los productos

fitoquímicos y la sangre

poderosa del dragón, entre los

portentosos ancianos, testigos de

nuestra historia, y los datos de la

taxonomía o la biología molecular,

y es que algunos aún no

pueden resistirse a seguir venerándolos

como milenarios. Y debo

reconocer que a mi también me

fascinan las leyendas, aún a pesar

de que hoy sabemos que, por

ejemplo, el drago de Icod apenas

rebasa los 400 años y que en

los tiempos de la conquista o

no existía o sería un draguillo

cualquiera más entre cientos, y

donde en una isla como Tenerife

serían frecuentes otros portentosos

dragos que nada tendrían

que envidiar al del Marqués del

Sauzal, aunque eso sí, serían silvestres

o pertenecerían a propiedades

más modestas.

REHABILITACIÓN

REHABILITACIÓN  BIOCONSTRUCCIÓN

BIOCONSTRUCCIÓN  ÁRBOLES

ÁRBOLES  JARDINES

JARDINES PATRIMONIO NATURAL

PATRIMONIO NATURAL  DEL ATLÁNTICO

DEL ATLÁNTICO  CONOCER NUESTRO PASADO

CONOCER NUESTRO PASADO LETRAS Y NATURALEZA

LETRAS Y NATURALEZA  OPINIÓN

OPINIÓN  AGRICULTURA ECOLÓGICA Y TRADICIONAL

AGRICULTURA ECOLÓGICA Y TRADICIONAL